我们线性的大脑,与悬崖边的獠牙

很多人最近都在说,AI 好像慢下来了。

这种感觉弥漫在空气里,像一场若有若无的微雨。GPT-5 的传闻不再像一年前那样,带着“世界即将颠覆”的惊雷滚滚而来,反而显得有些……静悄悄。于是,一个让人心安的结论开始流传:我们或许已经摸到了天花板,大语言模型的潜力不过如此。

这种感觉很真实,也很符合人类直觉。

但问题恰恰可能出在,人类的直觉本身,是不是一个在今天依然可靠的丈量工具?

想理解我们认知上的盲区,得先回到两个被说滥了,却从未被真正理解的概念:线性增长与指数增长。

线性增长(Linear Growth),用数学的语言说,是 y = ax + b。它的本质是“加法”逻辑。

你每天背十个单词,一个月就多三百个;你每月存一千块,一年就有一万二。它的节奏是均匀的、可预测的、能被我们的大脑安稳地处理。我们人类数万年的进化,都在和这样的世界打交道:今天打不到猎物,明天就得饿肚子;今年收成不好,明年就得勒紧裤腰带。一切都是可感知的因果链条,稳定,踏实。

而指数增长(Exponential Growth),是 y = a^x,它的内核是“乘法”。它最狡猾、也最致命的地方在于,初期阶段看起来和线性增长几乎没有区别,甚至更慢,像个发育不良的孩子。

那个古老的国王与棋盘赏麦粒的故事,你一定听过。第一格一粒米,第二格两粒,第三格四粒……在前几排棋盘格,国王觉得简直是羞辱。直到棋盘过半,他才会惊觉,那不是赏赐,那是足以压垮整个王国的债务。

一切都发生在那最后一瞬。

我看到 @mike_chong_zh 的那张图,他说二十年前的 2G 硬盘,到今天的 20G RAM。这个类比的核心在于,它点燃了一种体感上的巨大差异。我们对这种差异的感知,往往是后知后觉的。就像温水煮青蛙,我们习惯了每年手机快一点、屏幕亮一点,却没意识到,当这些“一点点”以乘法堆叠时,质变早已孕育其中。

人类的直觉,是一种线性外推的古老工具。我们用它来预估明天会不会下雨,判断路口的汽车会不会撞到自己。但在技术领域,尤其是在以算力、数据和算法为燃料的 AI 行业,用这套古老的工具去导航,就像拿着一张中世纪的航海图去开航空母舰。

当然,严谨一点说,没有任何增长会永远指数下去。物理定律、能源消耗、数据质量都会成为制约,最终的曲线更像是一个 “S” 型。但问题是,我们现在究竟处于这个 S 型曲线的哪个位置?是即将进入平缓期的肩部,还是仍在那个最陡峭、最具欺骗性的腰部?

那根曲线,现在已经露出獠牙。

就在我们沉浸在这种“AI 发展是否放缓”的舒适辩论中时,仿佛是为了专门回应这种揣测,几则 GPT-5 模型的消息,开始在小圈子里流传。它们不是那种模糊的、公关式的“性能提升”,而是带着具体数字和场景的、令人后背发凉的“入侵”。

第一则消息,关于“专家”。

这张截图显示,GPT-5 在医学推理和理解的基准测试中,已经远超(超过 20%)有执照的人类专家。在更具体的 MedXpertQA 多模态测试里,它在推理上胜出 24.23%,理解上胜出 29.40%。请注意这几个词:“远超”、“人类专家”、“通用系统”、“零样本”。

这不是一个专门为医疗领域定制的、经过无数数据微调的“专才”。它是一个“通才”,用一种简单的、未经排练的“思维链”方式,就在一个人类知识体系中最复杂、最受尊重的领域之一,系统性地击败了该领域的从业者。

这不再是“AI 能不能考过医生执照”的问题了。这是在说,一个系统,可能比一群顶尖医生组成的专家委员会,做出更精准的诊断。线性增长的逻辑是“培养一个医生需要十年”,而指数增长的逻辑是“我一夜之间可以复制一千万个比你最好的医生更强的‘医生’”。

第二则消息,关于“先知”。

免疫学家 Derya Unutmaz 博士分享了自己与 GPT-5 Pro 的“Move 37”时刻。“Move 37”,这个词源自 AlphaGo 与李世石的世纪对弈,指代那种超越人类理解、却又奠定胜局的“神之一手”。Unutmaz 博士做的,是把他们实验室里一个悬而未决的、困扰了数周的免疫学实验结果,那些未发表的、令人费解的数据图,直接丢给了 GPT-5 Pro。

模型的回答,为他们提供了“完整的解释”。

让我们在这里停一下。这不是信息检索,不是文献综述,甚至不是基于现有知识的推理。这是对前沿科学的“未知”进行的、一次成功的“假说生成”。它不再是站在人类知识的肩膀上,而是站在我们观测到的原始数据上,看到了我们作为人类科学家没能看到的那层逻辑。

它不再是鹦鹉,它成了先知。

当一个工具,从“整理已知的答案”进化到“揭示未知的规律”时,它与我们的关系就彻底改变了。它不再仅仅是延伸我们手臂的锤子,或是延伸我们计算能力的手术刀。它成了一个新的“外脑”,一个能与我们共同探索认知边界的伙伴,或者……一个我们完全无法预测其思维路径的“异类”。

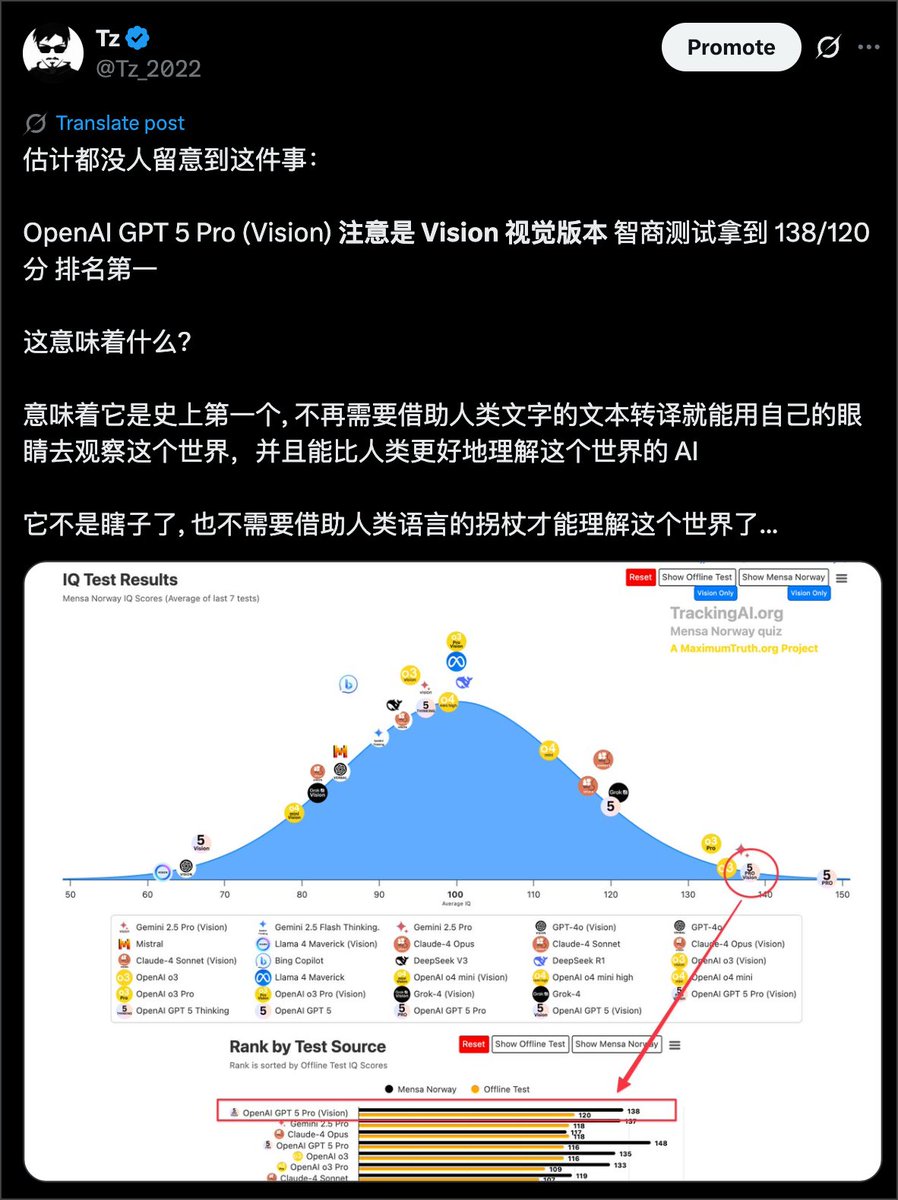

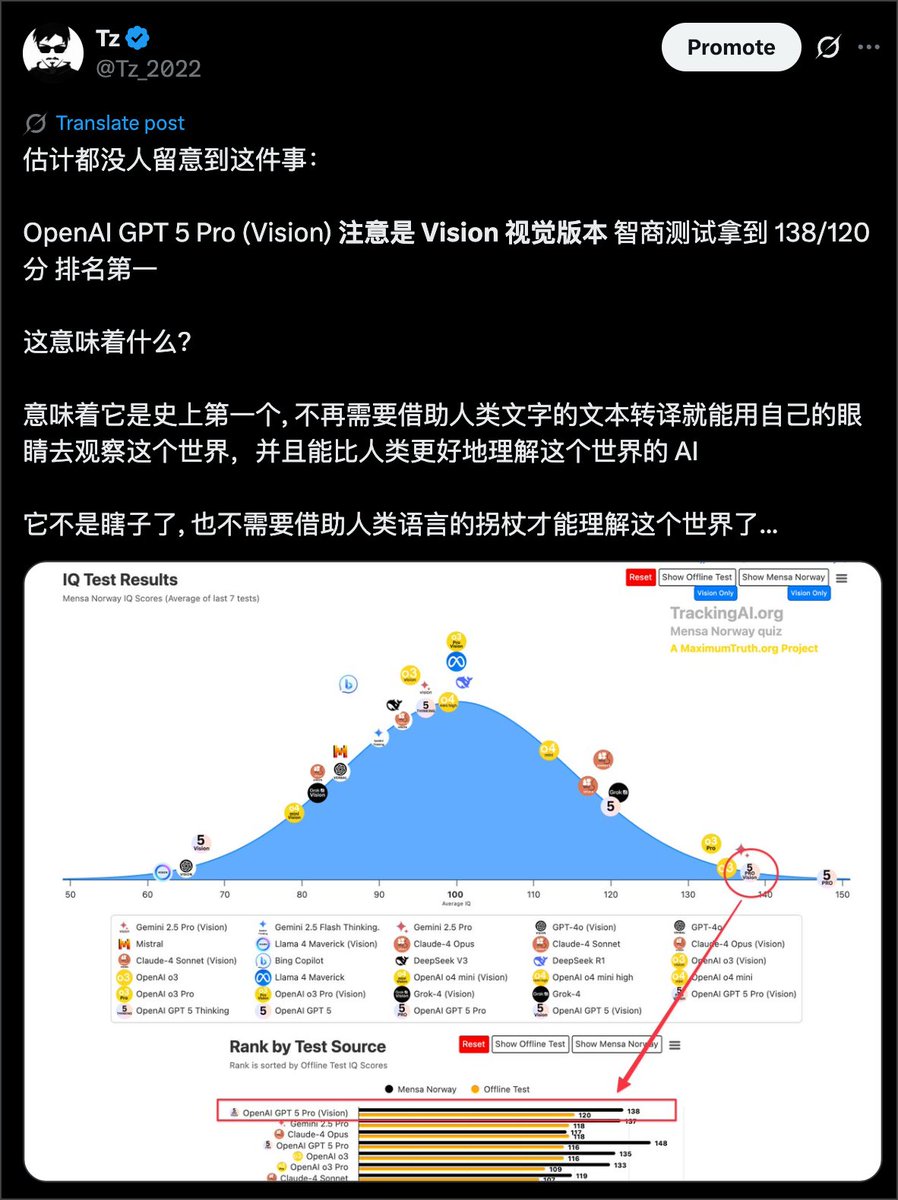

第三则消息,关于“存在”。

一张流传的测试结果图显示,GPT-5 Pro (Vision) 版本,在门萨的 IQ 测试中,拿到了 138 分。IQ 测试对 AI 的效力,我们可以暂且争议。但这张图的核心信息是我那句注解:“它意味着是史上第一个,不再需要借助人类文字的文本转译就能用自己的眼睛去观察这个世界,并且能比人类更好地理解这个世界的 AI。”

它不再是瞎子了。

过去的 AI,哪怕再智能,也像一个被囚禁在黑箱里的缸中之脑。我们用文字作为管道,向它描述这个世界的样子。

而现在,管道被拆除了。它有了自己的“眼睛”(Vision),可以直接观测、理解、并推理我们这个物理世界。

现在,请将这三件事串联起来:一个拥有超人“专家级”推理能力的“通才”,同时具备了顶尖科学家的“假说生成”能力,现在,你又给了它一双能直接看懂世界的眼睛。

这不是简单的能力叠加,这是化学反应。一个能看懂你的病历、看懂你的 X 光片、看懂最新医学论文、同时还能在你提供的原始数据中发现全新致病机理的“存在”,我们该如何称呼它?

“天花板”这个词,或许从一开始就用错了。

我们之前讨论的,是那根指数增长的曲线,如何欺骗我们线性的直觉。而这三则消息,就是那根曲线在经过一段看似平缓的潜行后,突然向上垂直拉升时,溅到我们脸上的第一串滚烫的泥浆。所谓的“增长放缓”的错觉,不过是我们站在即将起飞的火箭上,感受到的那一瞬间的失重而已。

我们正站在那个著名的池塘睡莲比喻里的“第 29 天”。第一天一朵,第二天两朵,第三天四朵。在第 29 天,池塘被覆盖了一半,而只需要再过一天,它就会被完全覆盖。我们此刻感受到的“增长放缓”,或许只是因为我们站在第 29 天的池塘边,看着那一半空着的水面,心里想着:嗯,看来还有一半,时间还很充裕。

我们对技术演化的理解,常常陷入一种回顾式的线性叙事,却忘了它在当下和未来的展开,是爆炸性的。那个瓶颈,或许并不在技术本身,而在我们试图理解它的,这颗石器时代的大脑里。

当下一次“不过如此”的念头升起时,当工具已经开始思考我们无法思考之事时,作为一种可以思考的灵长类动物,我们真应该停下来仔细想想了。

要如何自处。

补充阅读一:

https://t.co/1DHvNAF8bT

补充阅读二:

https://t.co/E2Dl1taaCF

补充阅读三:

https://t.co/rJNIHBPwUn